新形势下如何做好履约验收•理论探讨

把好履约验收关 打好项目收官战

作者: 发布于:2016-02-18 14:46:55 来源:政府采购信息网

编者按 以往政府采购活动中存在的“重程序轻结果”认识误区,使得政府采购项目的收官之战--履约验收流于形式,导致偷梁换柱、货不对板、高配低供等现象时有出现。据了解,出现这类问题的根源,往往不在采购阶段,而是在于后期的履约验收环节。在2015年3月《政府采购法实施条例》正式颁布实施、“程序导向转向结果导向”监管理念的不断深化,以及政府采购面临的国内外经济形势变化,都使得政府采购对其履约验收工作提出了更高要求。那么,新形势下该如何做好履约验收工作呢?本期,《政府采购信息报》将作探讨。

关于 《条例》规定

《条例》细化规定履约验收

由于我国《政府采购法》的立法,主要借鉴了联合国国际贸易法委员会的《货物工程和服务采购示范法》,而且该法律出台的一个重要背景是预防腐败、促进廉政建设。因此,《政府采购法》过多地强调充分竞争和采购程序的限定,而且对采购流程管理的重点,也仅限于采购信息发布到采购结果公告这一阶段,对采购流程后段的履约验收环节,法律相关规制则较为薄弱。

为此,《政府采购法实施条例》(以下简称《条例》)向采购流程两头延伸了管理链条,将执行操作及监督管理的重心,由采购程序控制转向采购绩效管理,体现了财政部副部长刘昆明确的“政府采购要从程序导向型向结果导向型转变”的发展方向。

《条例》第四十五条提出了履约验收的细化要求,明确采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准,组织对供应商的履约情况进行验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象也参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。(徐舟)

公共服务验收应邀服务对象参与

《政府采购法实施条例》(以下简称《条例》)在政府采购监督管理方面的一个重要突破就是“前伸后延”,前伸是强化了政府采购预算和计划执行的管理,后延是将结果的管理提升到了法制化层面,强化了履约验收的规定。

《条例》第四十五条第一款:“采购人或者代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收,并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。”

过去10多年的实践中,政府采购强调的是市场竞争和采购程序的规范。在实践中,往往是合同签订后就“万事大吉”,“重采购轻验收”、“重采购轻管理”的现象普遍存在,给政府采购带来了负面影响。《条例》强化了履约验收环节的规定,不仅明确了验收的程序,更重要的是明确了采购当事人及相关人员的责任,充分体现了依法行政以及建立法治财政的理念。

《条例》第四十五条第二款,专门就公共服务项目验收作出规定:“政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。”

政府采购能否节约财政资金,能否达到性价比最高,能否实现国家的政策目标,关键就是看采购结果,尤其是涉及民生和公众的服务项目,政府花了钱,公众是否满意,服务对象的检验最具有说服力,也最能体现政府花钱买服务、政府为人民谋利益的良苦用心,监管的关键也应体现于此。

监管部门对政府采购的管理不能停止在合同备案的层面,而应当延伸至履约验收的结果上,否则就是监管缺失。

(张远红)

关于 验收内容

三类采购标的验收内容各不相同

根据相关规定,验收小组对货物类项目应认真检查外包装是否完好无损;核对品牌、规格、型号、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格;检查是否有检验证、合格证、保修证及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章。如是进口设备,需提供报关清单,核实供应商售后服务合同约定内容。需现场安装调试的,应进行现场安装调试验收,检验设备仪器运行状况。

对服务类采购项目,应按照合同约定内容,在事中或事后跟进,核实服务内容和质量。

对工程类采购项目,应按照行业管理部门的有关标准、方法和内容进行验收。(李东)

关于 验收举措

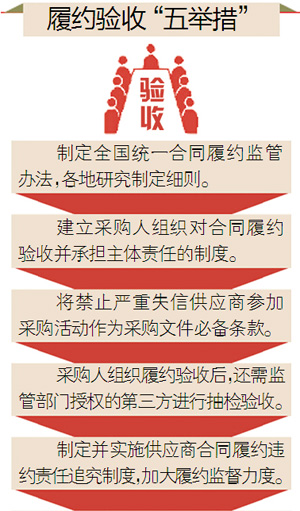

五措并举提升履约验收管理水平

■ 白常瑞

为使政府采购实现由量到质的飞跃,在政府采购制度目标上,财政部确立了从注重节支防腐到物有所值的转变。通过调研发现,业界普遍认为目前我国政府采购市场还不够完善,如法规制度尚不健全、供应商诚信意识有待提高、惩处制度执行不力、违法违约成本较低等,因此存在部分供应商不讲诚信、以次充好,甚至改变品牌型号等情况,影响了政府采购的社会公信力。

政府采购合同履约是实现物有所值的重要环节之一。解决合同履行严重违约问题,最根本的还是要靠加强政府采购法规制度的执行力。就目前来看,合同履约监督是个薄弱环节,应着力从以下几方面研究解决。

制定全国统一监管办法

政府采购监督管理顶层设计部门,应研究制定全国统一的合同履约监督管理办法,各地根据本地政府采购实际情况,在全国统一的合同履约监督管理办法框架下,研究制定实施细则,并增强合同履约法规制度执行力。鼓励采购当事人在有利于提高合同履约质量、实现物有所值的前提下,锐意改革、大胆实践。通过不断完善合同履约验收工作程序、改进工作方法,使合同履约监督工作更加有效,进一步净化政府采购市场。

明确采购人验收主体责任

为尽快提高采购项目的履约质量,应建立采购人组织对中标(成交)采购项目合同履约验收并承担主体责任的制度,采购项目合同履约验收后,采购人要在项目验收原始记录单上签字盖章,然后经监管部门授权的第三方对其进行抽检验收。

在这一过程中,如发现严重违约情形,不但要处罚违约供应商,也要追究采购人的主体责任。通过制度设计,充分调动采购人组织履约验收的积极性,增强其责任感,提高履约验收质量,进而实现物有所值目标。

定期考核供应商履约情况

诚信是维护政府采购市场秩序的基石,建立供应商诚信制度至关重要。对中标(成交)供应商违法违约行为要进行记录,将禁止有严重失信行为记录的供应商参加政府采购活动作为采购文件必备条款。同时,对供应商合同履行情况还要定期考核,并将考核结果予以公布。对重合同守信用的供应商,应通过政策倾斜使其优先参与采购活动;对严重违约或屡次违约的供应商,应逐步将其清理出政府采购市场,以维护政府采购市场的声誉和政府采购形象。

引入第三方实施验收抽检

就目前多数地方的实际做法来看,采购人在履约验收合格后就办理资金结算,没有第三方现场监督。实际上这种做法和过去的分散采购没有本质区别。按照《政府采购法实施条例》第十三条规定:“集采机构根据采购人委托在规定时间内及时组织采购人与中标或成交供应商签订政府采购合同,及时协助采购人对政府采购项目进行验收。”由采购人组织对供应商进行履约验收后,还需经监管部门授权的第三方进行抽检验收,并将抽检验收结果在网上公布。对抽检验收合格的,及时办理资金结算;对抽检验收不合格的,要限期整改;对严重违约的,在限期整改的基础上,还要由第三方将其违约行为报监管部门,并对依法做出的处罚决定在网上公布,增加供应商违约成本。

加大履约失信惩处力度

对严重违约问题,应引起高度重视,尽快制定并实施中标(成交)供应商合同履约违约责任追究制度,依法加大履约监督力度,尤其是对家具类、电子网络、房屋维修装修等政府采购项目的履约验收工作,要进行重点监督。对于合同违约供应商,可采取按采购金额一定比例实施罚款、列入严重失信行为记录名单和1~3年禁止参加政府采购活动等处罚措施,让供应商为合同履约失信行为付出代价,确保政府采购真正实现物有所值。

本网拥有此文版权,若需转载或复制,请注明来源于政府采购信息网,标注作者,并保持文章的完整性。否则,将追究法律责任。

相关新闻

网友评论