央地事权划分改革启动,是上收事权还是下放财权?

(本文转自《财经》杂志,不代表本网观点)

《财经》记者 周哲 实习记者 高乔/文

中央和地方事权和支出责任划分改革终于拉开帷幕。作为财税体制改革三大内容之一,这个计划在2020年之前完成的任务,在2016年下半年启动。

8月24日,《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)(下称“49号文”)出台,国务院以财政事权和支出责任为切口推动事权和支出责任划分改革,因为此项改革涉及太多行政管理体制和政治体制的内容,财政部有关负责人曾说,“短期内全面推进事权和支出责任划分改革的条件尚不成熟。”

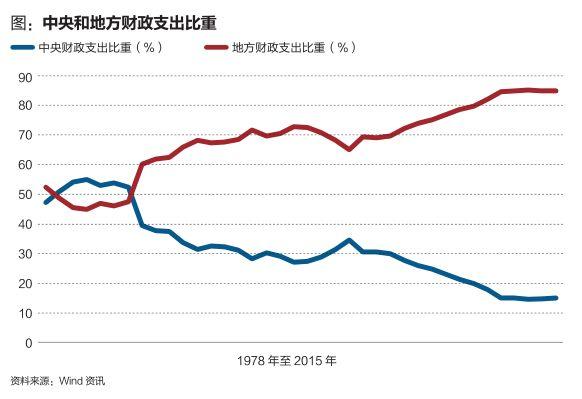

实施多年的中央和地方财政关系积累了不少问题,地方政府反映最集中的是缺乏自主权。这源于地方政府拿着大致55%的财政总收入,但承担着85%的财政总支出,差额部分由中央转移支付补充,但是转移支付并没有明确的法律约束,在列支和使用等方面存在较大弹性,也因此导致了地方政府到中央部委“跑部钱进”、“跑冒滴漏”等效率损失问题。

对此应当采取何种解决方案,最显著的分歧是,应该上收事权还是下放财权。同时,事权划分的决定应该由国务院还是各级人大作出,也有争议。

虽然争议不断、难度不小,但要在未来五年完成财税体制改革三大目标——改进预算管理制度、深化税收制度改革、调整中央和地方政府间财政关系,有关财政事权和支出责任划分改革,不启动不行。

业界共识是,国务院新发布的“49号文”开启了央地事权划分改革,透露了改革思路和方向,即财政事权划分由中央决定,适度加强中央的财政事权,以法律法规将划分规范确定等。但多位专家亦向《财经》记者表示,这仅仅是一个方向性、框架性的指导意见,更值得关注的是,后续具体实施方案以及由此带来的央地关系变化。

央地矛盾根源

财政研究专家多年来的调研结论是,当前央地财政关系最为突出的问题,在于收入划分和事权支出责任划分不匹配。中央和地方的收入划分比例大约是45∶55,但是支出划分比例却是15∶85(2015年)。中央政府将其中差额,通过转移支付给地方政府。

这样的错配导致了诸多问题。支出责任重心偏低,有一些事权地方政府没有能力承担,却因“上下一般粗”的行政体制层层下沉,最终压在地方政府身上。大规模转移支付也饱受诟病,层层申报、层层批准、事事监管的体制,让地方政府无法自主安排转移支付资金,还容易带来“跑部钱进”、“跑冒滴漏”等问题。

“1994年分税制改革以来,很多地方税变成共享税,真正属于地方的税种和收入逐渐减少,地方的事权和支出责任却在逐步增加。现在通过地方税来保障地方事业的发展支出是远远不够的。”上海财经大学中国公共财政研究院执行院长刘小川直言。据悉,1978年至2015年,地方的财政收入占比从85%下降至55%,财政支出占比则从53%上升至85%。

中央和地方财政支出比重的剪刀差呈逐年加大的趋势。1994年之前,中央支出占比30%左右,地方支出占比70%左右。而2015年中央支出占比降至15%,地方支出占比上升至85%。

结果就是,支出责任过多地压在了地方政府身上。来自财政部《全国财政决算表》的数据显示,2012年,地方政府在污染防治方面的支出分担比例高达62%。在国防方面地方政府承担比例虽然只有2.78%,但是在与之相关的在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待方面承担了近100%的支出分担比例。在国土资源气象等事务,地方承担了71%的比例。在养老保险补助方面,地方承担了97%的支出比重。

以广西为例,广西钦州市财政局曾撰文指出,2014年广西钦州市本级的预备役、海警、武警、海防等支出约6500万元,县区的国防和武装警察支出也达3313万元。2010年-2014年钦州市投入到海域海洋管理方面约1.1亿元。养老保险方面,2008年-2013年,钦州基金收支结余从0.96亿元减少到了-1.11亿元。

作为对比,2014年钦州市公共财政预算收入仅为33亿元,这种动辄上亿元的支出,尤其是应该由中央承担的支出,比如国防、海域、养老保险、直属机关等,让基层政府承担了过重的支出责任。

收入划分和事权支出责任划分错配,支出责任重心过低,带来很多问题。首先是地方承担着与能力不匹配的事权。中国财政科学研究院院长刘尚希对《财经》记者直言,随着政府级次的下降,政府能力也是下降的。当事权因为“上下一般粗”的行政体制,被一层一层下移时,低层级政府的能力与事权所需的能力是不匹配的,导致了治理失灵。

转移支付也使地方苦不堪言。中央财经大学财经研究院院长王雍君直言,转移支付不是地方政府自主收入来源,中央对地方干预太多、太细,需要地方政府层层申报、层层审批,中央政府还对转移支付做过细、过密的规定,让地方政府无法按照自己的意愿使用转移支付资金。也容易出现“跑部钱进”和“跑冒滴漏”等效率损失。

现行政策导向是加强一般转移支付,减少专项转移支付,要逐步将一般转移支付占比提高到60%以上。但是上海财经大学公共经济与管理学院教授蒋洪提醒记者,中央影响地方决策的途径和方式有很多,比如通过各种办法考核资金的落实等,虽然名义上是一般转移支付,但可能还是受到方方面面的影响,所以名称的改变并不一定带来实质性变化。

钦州市财政局就曾建议,要让一般性转移支付真正成为地方政府可统筹安排自主支配的财力性收入。他们建议将一般性转移支付中具有专项性质的补助,如义务教育转移支付、政法转移支付、城乡低保、新农合、“一事一议”等调整出一般转移支付。

结构错配的根源,一方面是1994年分税制改革不彻底;另一方面也是“上下一般粗”的行政体制,以及事权划分由中央决定的制度安排。

1994年的分税制改革,主要在收入划分方面做出了调整,却没有在支出划分方面做出细致的安排,只是一些描述性的表述。1994年之后,很多最初定为地方税的税种逐渐成为了共享税,比如个人所得税、地方企业和外资企业所得税,另外营改增也使地方丧失主体税种营业税等,真正意义上的地方独立的税种越来越少了。

与此同时,事权没有做明确划分,事权划分由中央决定,中央和地方的部门基本都是上下对口,在此背景下,各级政府倾向于把本级事权层层下放,政府间事权界限逐渐模糊。

解决思路争议

解决收入划分和支出划分错配问题,根本在于究竟是上收事权还是下放财权。同时,有关事权划分的决定权应该在国务院还是各级人大,也有不少讨论。“49号文”强调了财政事权由国务院决定,还要适当加强中央财政事权。对此业内专家见仁见智。

财政部部长楼继伟曾在其《中国政府间财政关系再思考》一书中提出,中央和地方收入分享不仅仅根据中央和地方所负担职能的多少,更取决于收入的税收属性。比如关税涉及海关、主权,应该是中央税;财产税不太影响其他地区,可以是地方税等等。他认为大量税基涉及要素自由流动,能够划给地方的税种不多。

从国际比较来看,当前中央政府财力集中度并不高。纵观各国,中央政府往往集中了50%以上的税收收入。如澳大利亚、英国在2009年中央政府税收占全部税收的比重高达80%以上,中国中央财政收入比重占比45%并不算高。

由此,楼继伟主张适当上收事权,认为中国的政府在事权方面过于分权,对于有外部性的财政责任应该由中央来管,比如跨地区污染治理、食品药品安全、跨地区经济纠纷司法管辖、社会保障等。地方相应支出减少之后,可将地方的机构和人员一部分上划到中央,中央公务员的人数要增加,相应减少对地方的专项转移支付,减少对地方的干预。他还认为单一制国家普遍由中央政府通过立法来确定中央和地方政府的权力和职责,强调中央政府在政府间财政关系中的主导权。

“49号文”基本上和楼继伟的思路一致,强调了财政事权由中央决定。同时还提到了要适度加强中央财政事权,加强中央在保障国家安全、维护全国统一市场、体现社会公平正义、推动区域协调发展等方面的财政事权,比如国防、外交、国家安全、出入境管理、国防公路、国界河湖治理、全国性重大传染病防治、全国性大通道、全国性战略性自然资源使用和保护等。此外,还要保障地方履行事权,减少并规范共同事权。

以蒋洪为代表的部分学者,对此持不同观点。他认为由中央决定事权划分,正是现如今错位扭曲的收入和支出划分体制的根源。这种体制下,中央容易将自身的事权层层下放,也容易对地方的事权做过多的干预,这才导致了中央和地方事权和支出责任界限不清。

蒋洪主张,地方和中央事权由各地人大共同商议,必须由地方政府承担的事权由地方政府承担,超过地方政府界限和能力范围的事权,在共同商议之后让中央政府来承担,同时从地方政府的收入中拿出一部分交给中央政府。他直言,地方政府没有动力去承担超过地方能力的事权,从下而上的决策体制会使得中央和地方的事权界限更加清晰,也更加稳定。

他认为“49号文”没有改变原本的中央决定事权划分的体制,上级政府本能地会把财力集中在本级政府手中,去支配下级政府。在这个体制下,无论中央怎么划分事权,中央和地方的事权界限都会自然被突破。

王雍君则认为,事权理应做调整,但不应该是事权上收,而是对事权做一个清晰的界定,界定政府和市场的界限,以及中央和地方政府的职责,还要更加细致地界定决策权、管理权、融资权、监督权分别由谁负责。更关键的是,在界定清楚的基础上,要调整财权和实现最低限度的转移支付制度。

中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇表示,“49号文”将各方利益都兼顾到了,能出台实属不易。中央权威通过财政事权由中央决定来体现,地方积极性通过激励地方主动作为来体现;财政事权和支出责任划分所一直呼吁的稳定性和确定性,通过法律法规来体现,灵活性则通过动态调整机制来体现。

据悉,“49号文”虽然强调了财政事权由中央决定,但也同时提及“最大限度减少中央对微观事务的直接管理,调动和保护地方干事创业的积极性和主动性”。“49号文”还提出,要将中央与地方财政事权和支出责任划分基本规范以法律和行政法规的形式规定,同时要建立财政事权划分动态调整机制。

穆迪高级副总裁诸蜀宁对此项改革表示乐观。他直言,如果这项改革落到实处,对地方政府的作用是积极的。比如2015年地方政府用于教育和社会保障的支出占地方一般公共预算支出的30%,如果这部分支出减少,地方政府将会有更多的财力用于其他用途;此外,还可以帮助地方削减赤字,降低其面临的财政压力。

事权划分改革起航

争议并未停歇,作为新一轮财税改革体制的三大任务之一,事权和支出责任划分改革要想在2020年之前完成,面临的困难仍然不小。

多位专家表示,“49号文”虽然只是指导意见,但是也对财政事权和支出责任划分按照项目类型和按照要素做了一些表述,为下一步具体的实施方案提供了思路,还提出了时间表。

“49号文”提出了中央和地方财政事权按照项目划分的原则,即保障国家安全、维护全国统一市场、体现社会公平正义、推动区域协调发展等方面的事权属中央事权;直接面向基层、量大面广、与当地居民密切相关、由地方提供更方便有效的基本公共服务属地方事权。

刘尚希提出,按项目类型划分事权之外,应该立足国情,更多地用按要素划分方式来理解当前我国财政事权和支出责任划分格局。他认为,财政事权有四个要素,决策权、执行权、支出权、监督权。当前财政事权和支出责任划分格局出现的问题,在于执行权过度下移,决策权过度上收,所以应该适当上收执行权,适当下放决策权,还要划分清楚共同财政事权当中的决策权、执行权、支出权和监督权分别由哪级政府承担。

体现在“49号文”中,则是“适宜由中央承担的财政事权执行权要上划,加强中央的财政事权执行能力;适宜由地方承担的财政事权决策权要下放,减少中央部门代地方决策事项。要明确共同财政事权中央与地方各自承担的职责,将财政事权履行涉及的战略规划、政策决定、执行实施、监督评价等各环节在中央与地方间作出合理安排,做到财政事权履行权责明确和全过程覆盖”。

“49号文”还做出了时间表的安排。2016年,有关部门要研究制定相关领域具体实施方案。选取国防、国家安全、外交、公共安全等领域率先启动改革。2017年-2018年,争取在教育、医疗卫生、环境保护、交通运输等基本公共服务领域取得突破性进展。2019年-2020年,基本完成主要领域改革,形成中央与地方财政事权和支出责任划分的清晰框架。

财政专家们对下一步具体方案出台颇为关注。财政部财政科学研究所金融研究中心主任赵全厚透露,财政部自2013年起就一直和中央各个部委分项目研究哪些事权要上移,哪些事权要下放,正在研究任务清单。据他了解,目前应该已经形成了一个可供讨论的技术性方案。

中国国际经济交流中心财税改革课题组曾提出一套思路和方案。课题组将事权分为“国家安全、民生保障、公共服务、运转有序、国有资产”5大类,内含15小类。各级政府明确拥有大部分独立事权,减少共同事权,辅之以少量上级委托性事权和引导性事权,中央政府为基本公共服务进行“兜底”。

以教育为例。中央政府独立承担国家级重点高等教育,省级政府独立承担省级高等和专业中等教育,市县政府独立承担幼儿园教育、成人教育等。这属于各级政府独立承担的事权。

中央政府对基础教育进行兜底,提供基础教育的基本下限标准。省级政府在这个标准之上,根据本省财力,适当增加基础教育的标准。市县政府,在国家下限标准之上,根据市县财力,适当增加基础教育的标准。

赵全厚认为,“兜底”的思路没问题,有两种具体的操作方案。一种是制定指导标准,地方政府达不到这种标准的,通过中央政府的均等化财力转移来兜底和补足,已经超过这个标准的省市,就不需要中央政府来兜底。另一种是像美国的方案,联邦政府对所有州的义务教育做最低标准的支出,各个地方再在此基础上增减。

赵全厚直言,现在恐怕只能按第一种思路做,其执行的关键在于要有硬性的最低指导标准,如果某个地方政府只能承担60%的义务教育最低指导标准的支出,中央政府就要承担40%,这是硬性支出。财政部的不同司局,如专门关注教育领域的教科文司,应该正在进一步细化教育领域的事权,落实到具体的支出科目的层次。虽然他参与的中国国际经济交流中心课题组提出了一个大的改革方向,但是涉及到具体环节,有一个算账的过程,比较复杂,只能由具体业务司局来做,而且他们已经在做了。

兜底方案难在财力的测算,以及最低指导标准的制定。中国社会科学院财经战略研究院研究员张德勇举例称,比如中央承担义务教育的兜底责任,要制定一个最低的指导标准,这个标准是全国统一的,但是为了达到这个标准,在北京和在西藏所需要的资金投入是不一样的。所以制定什么样的标准最为合适,让中央有财力承担,也可以鼓励中央和地方两个积极性,这在操作层面是不太容易的事情。

具体的实施方案出台之后,教育、医疗卫生、社会保障、交通运输、环境保护等各个领域的央地财政关系将会出现新一轮的调整,届时影响到的恐怕不只是政府间财政关系,政府间的行政体制、各级政府职能的变化或许是不可避免的,这也留待公众对其进行下一步的观察。

(本文首刊于2016年10月3日出版的《财经》杂志)